감정이란 게, 콘텐츠를 소비하는 사람들 행동에 진짜 큰 영향을 주는 것 같아요. 사람들이 어떤 콘텐츠에 어떤 감정을 보이는지 분석하면, 그걸 바탕으로 자동으로 분류해주는 시스템도 만들 수 있겠죠.

감정 반응 데이터를 활용한 자동 분류 시스템은 콘텐츠의 특성을 파악하고 적절한 카테고리로 분류하는 새로운 방법을 제공합니다. 이런 방식이 기존의 키워드나 텍스트 기반 분류보다 더 정확할 수도 있겠다 싶습니다.

이번 글에서는 감정 데이터 수집부터 실제 시스템 구현까지 전체 과정을 한번 쭉 살펴보려고 해요. 실제 사례도 곁들여서 감정 분석 결과를 어디에 어떻게 쓸 수 있는지도 같이 얘기해봅니다.

감정 기반 콘텐츠 자동 분류 개요

감정 기반 콘텐츠 자동 분류는, 말 그대로 사용자의 감정 반응 데이터를 분석해서 콘텐츠를 체계적으로 구분하는 기술이에요. 기본감정 이론이나 감정 분석 기법 같은 걸 써서 콘텐츠 특성을 파악하게 됩니다.

콘텐츠별 감정 반응 데이터의 중요성

콘텐츠별 감정 반응 데이터란, 사용자가 특정 콘텐츠에 대해 보이는 감정적 반응을 수치로 표현한 정보입니다. 사실 이 데이터가 콘텐츠의 실제 영향력을 측정하는 데 꽤 중요한 지표가 되기도 하죠.

감정 데이터를 활용하면 콘텐츠의 효과성을 더 정확하게 평가할 수 있어요. 그냥 조회수나 클릭률만 보는 것보다 훨씬 깊이 있는 분석이 가능하다고 생각합니다.

그리고 사용자의 감정 패턴을 파악하면, 개인화 추천 같은 것도 더 똑똑하게 할 수 있겠죠. 이건 진짜 사용자 만족도나 참여도에 크게 영향을 미치는 부분이에요.

감정 분류의 핵심 개념과 용어

감정 분석(emotion analysis)은 텍스트, 이미지, 음성 데이터에서 감정 정보를 뽑아내는 기술입니다. 감성분석(sentiment analysis)이랑 같이 쓰면 더 정확한 결과가 나오기도 하고요.

기본감정이란, 모든 인간이 공통적으로 느끼는 기초적인 감정 상태를 말합니다. 이건 뭐 문화나 언어 상관없이 다들 비슷하게 느끼는 부분이죠.

감정 분류 시스템이 보통 이렇게 돌아갑니다:

- 데이터 수집 및 전처리

- 감정 특징 추출

- 분류 모델 적용

- 결과 검증 및 보정

주요 감정 범주 및 감정 반응 예시

기본감정 이론에선 6가지 주요 감정이 있다고 합니다. 각 감정마다 고유한 특징이나 표현 방식이 있겠죠.

| 감정 | 특징 | 콘텐츠 예시 |

|---|---|---|

| 기쁨 | 긍정적, 활발함 | 축하 메시지, 성공 스토리 |

| 슬픔 | 부정적인 감정, 침울함 | 이별 노래, 추모 글 |

| 분노 | 강한 부정적 반응 | 사회 비판, 항의 표현 |

| 공포 | 불안, 두려움 | 공포 영화, 경고 메시지 |

| 혐오 | 거부감, 회피 | 비판적 리뷰, 부정적 평가 |

| 놀람 | 예상치 못한 반응 | 반전 스토리, 충격적 뉴스 |

흥미는 호기심이나 관심을 나타내는 감정인데, 교육 콘텐츠나 새로운 정보에서 자주 보입니다. 이 감정이 있으면 확실히 사용자가 더 많이 참여하는 것 같아요.

부정적인 감정들은 콘텐츠 문제점을 파악하는 데 꽤 유용합니다. 이런 걸로 개선 방향도 잡을 수 있고요.

감정 반응 데이터 수집 및 전처리

감정 반응 데이터의 품질이 자동 분류 성능에 결정적인 영향을 줍니다. 데이터를 얼마나 체계적으로 수집하고 잘 정제하느냐에 따라 모델 정확도가 달라지죠.

데이터 수집 전략과 주요 데이터셋

감정 분석용 데이터 수집은 여러 소스를 활용하는 게 좋아요. 실생활 대화 데이터가 특히 실용적인 결과를 주는 것 같더라고요.

대표적인 데이터셋으론 AIHUB의 감정 대화 말뭉치가 있습니다. 60만 건 넘는 대화문이 들어있어서 꽤 쓸만해요.

소셜 미디어 댓글이나 리뷰 데이터도 중요합니다. 이런 비정형 데이터가 실제 사용자 감정을 잘 반영하니까요.

데이터 수집할 때는 개인정보 보호 규정 꼭 지켜야 합니다. 익명화는 기본이죠.

크롤링할 땐 Beautiful Soup이나 Selenium 같은 도구를 많이 써요.

데이터 전처리 및 정제 절차

수집한 원시 데이터는 무조건 정제해야 합니다. 저는 주로 pandas 라이브러리로 전처리 작업을 합니다.

중복 데이터부터 없애는 게 1단계죠. drop_duplicates() 함수로 쉽게 할 수 있습니다.

특수문자나 불필요한 기호도 다 정리해야 해요. 정규표현식으로 텍스트 깔끔하게 만듭니다.

주요 정제 작업:

- HTML 태그 제거

- 이모티콘 통일

- 맞춤법 교정

- 길이 기준 필터링

결측값도 꼭 처리해야죠. 빈 텍스트나 라벨 없는 데이터는 그냥 삭제하는 게 속 편합니다.

토큰화 및 단어 사전 구축

텍스트를 모델이 이해할 수 있게 바꿔주는 과정입니다. 한국어는 형태소 분석이 필수라서 좀 더 신경 써야 해요.

KoNLPy 라이브러리의 Okt나 Mecab tokenizer를 많이 씁니다. 속도랑 정확도 보고 골라요.

토큰화 후엔 vocabulary, 즉 단어 사전도 만들어야 하죠. 보통 단어 빈도 기준으로 선별합니다.

단어 사전 구축 절차:

- 전체 텍스트에서 단어 빈도 세기

- 최소 빈도(예: 5회 이상) 설정

- 불용어 제거

- 인덱스 매핑 테이블 만들기

OOV(Out-of-Vocabulary) 문제 막으려면 <UNK> 토큰을 꼭 넣어야 하고, 패딩용 <PAD>도 추가합니다.

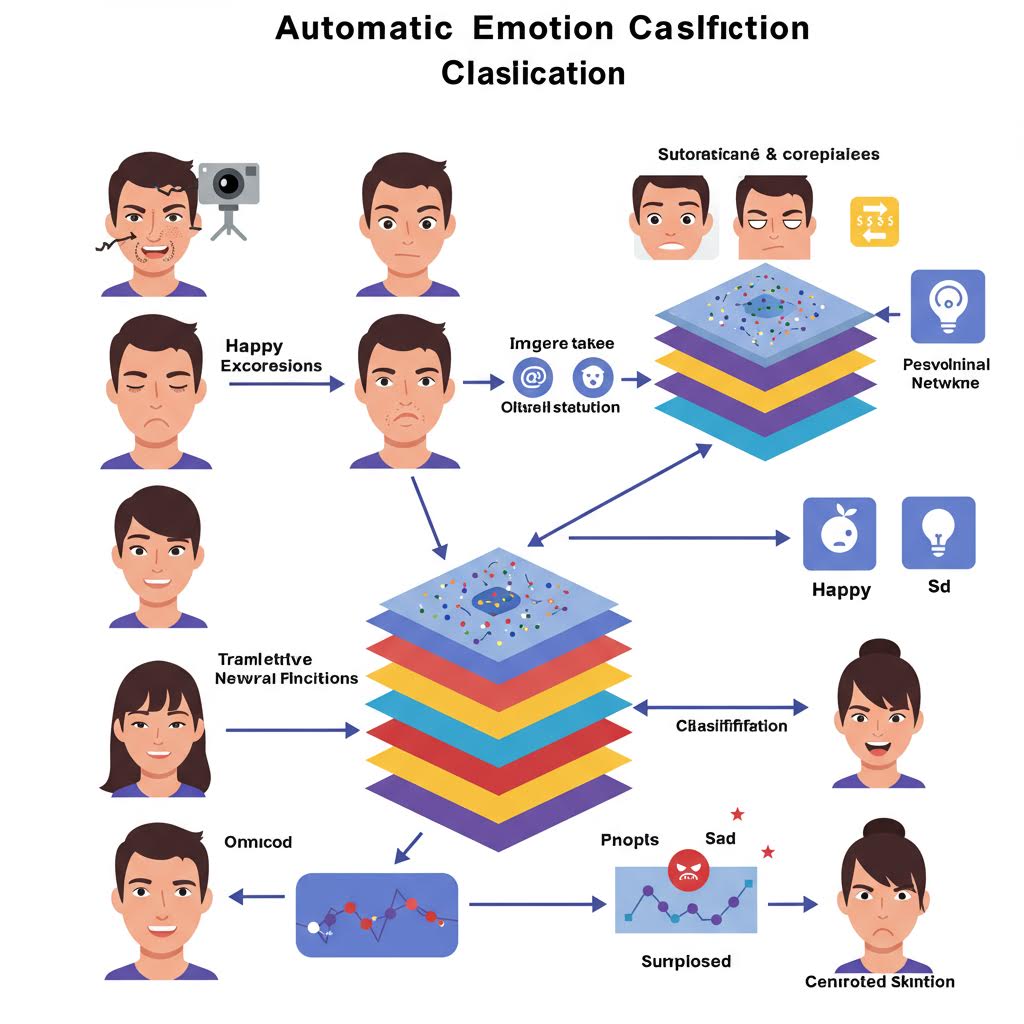

자동 감정 분류 시스템의 설계와 구조

자동 감정 분류 시스템은 자연어 처리랑 딥러닝 기술을 결합해서 텍스트 데이터에서 감정을 뽑아냅니다. 한국어 텍스트에 최적화된 구조로, 보통 BERT 모델을 기반으로 하죠.

NLP 모델 및 딥러닝 프레임워크 개요

자연어 처리에선 딥러닝 프레임워크가 진짜 핵심이에요. 저는 주로 PyTorch랑 MXNet을 사용합니다.

PyTorch는 torch.nn, torch.optim 같은 모듈 덕분에 신경망 구조 만들기가 꽤 쉽습니다. torch.utils.data.DataLoader로 배치 처리도 편하고요.

MXNet은 GluonNLP 라이브러리가 자연어 처리에 특화되어 있습니다. 사전 훈련된 모델도 쉽게 불러올 수 있고요.

Transformers 라이브러리는 BERT 같은 사전 훈련 모델을 간단히 쓸 수 있게 해줍니다. SentencePiece는 텍스트 토큰화에 필수죠.

머신러닝 평가에는 sklearn 라이브러리도 자주 쓰입니다. 이런 도구들이 잘 조합되면 감정 분류 시스템이 완성됩니다.

BERT 및 KoBERT 기반 감정 분류 구조

BERT 모델은 양방향 인코더 구조라서, 문맥을 좀 더 깊이 이해할 수 있습니다. 저는 한국어 쪽에서는 거의 KoBERT만 씁니다. 아무래도 한국어 전용으로 나온 모델이라 그런지, 문법이나 어휘 같은 게 훨씬 자연스럽게 처리되는 느낌이 있어요.

KoBERT는 SKT Brain에서 만든 한국어 특화 BERT 모델입니다. 실제로 써보면, 영어 기반 BERT보다 한국어에서 훨씬 잘 돌아가는 것 같아요.

BertDataset 클래스를 써서 데이터를 준비합니다:

class BertDataset:

def __init__(self, data, transform):

self.data = data

self.transform = transform

그리고 BertSentenceTransform으로 문장을 토큰화하고 인코딩하는데, 여기서 max_len 값으로 문장 길이를 조절합니다. 이 부분에서 가끔 문장이 너무 길면 잘려서, 적당한 값 찾는 게 은근 신경 쓰이더라고요.

BertClassifier는 감정 분류의 마지막 분류기 역할을 합니다. BERT에서 뽑아낸 출력을 받아서 감정 카테고리를 예측하는 구조죠.

하이퍼파라미터 및 모델 최적화 요소

모델 성능에 영향을 주는 하이퍼파라미터가 은근 많아서, 저도 여러 번 바꿔보면서 셋팅합니다. 저는 대략 이렇게 설정하는 편이에요:

| 파라미터 | 권장값 | 설명 |

|---|---|---|

| batch_size | 16-32 | 한 번에 처리하는 데이터 개수 (GPU 따라 조절) |

| learning_rate | 2e-5 | 학습 속도, 너무 크면 튀고, 너무 작으면 느림 |

| num_epochs | 3-5 | 전체 데이터 학습 반복 횟수 |

| max_len | 128-512 | 최대 문장 길이 (길면 메모리↑, 짧으면 정보↓) |

get_cosine_schedule_with_warmup 함수로 학습률을 조절합니다. 처음엔 천천히 올렸다가, 이후엔 조금씩 낮춰가는 방식인데, 이게 실제로 성능에 꽤 영향을 주더라고요.

BERT 모델엔 torch.optim.AdamW 옵티마이저가 제일 잘 맞습니다. 가중치 감쇠(weight decay)도 들어가서 과적합 방지에 도움 되고요.

배치 크기는 GPU 용량따라 조절해야 합니다. 너무 크면 터지고, 너무 작으면 느리니까… 저도 매번 실험하면서 맞춰요.

정확도 및 정밀도 향상을 위한 평가 기준

감정 분류 모델 성능은 정확도랑 정밀도로 주로 봅니다. 저는 아래 지표들을 자주 씁니다:

**정확도(Accuracy)**는 전체 예측 중에 맞춘 비율입니다. 공식은 (맞춘 개수 / 전체 개수) × 100이죠. 간단한데, 데이터가 불균형하면 좀 헷갈릴 수 있습니다.

**정밀도(Precision)**는 각 감정별로 얼마나 정확하게 예측했는지 보여줍니다. 특히 한쪽 감정이 많을 때는 이게 더 중요해요.

F1-score는 정밀도

감정 분류 과정의 적용 사례와 실제 구현

실제로 감정 분류 시스템은 텍스트, 음성, 영상 등 다양한 미디어에서 다르게 접근합니다. 소셜 미디어나 일상 대화에서는 감정-목적 매핑을 통해 콘텐츠 리프레임 전략으로도 발전하고 있고요. 요즘은 이런 게 너무 많아서, 다 따라가기도 벅찬 느낌이랄까…

텍스트, 음성, 영상 등 다양한 콘텐츠 유형 별 분류 방법

텍스트 분류는 단어 빈도랑 문맥 분석이 기본입니다. 이모티콘, 특수 문자도 감정 신호로 꽤 중요하게 다뤄지고요.

예를 들어, 소셜 미디어에서 “ㅠㅠ”나 “😭” 같은 거, 다 슬픔 신호로 잡힙니다.

음성 분류는 톤, 속도, 강도 이런 것들을 봅니다. 스마트폰 음성인식에도 이런 기술이 많이 들어가 있죠.

높은 톤, 빠른 속도면 기쁨이나 흥분, 반대로 낮고 느린 목소리는 슬픔이나 우울함으로 해석되기도 해요.

영상 분류는 표정, 몸짓, 색상 등 시각적 요소를 분석합니다. 미디어 아트 전시 같은 데서 관람객 반응 실시간 측정 시스템도 이런 원리로 돌아가고요.

일상 대화 및 소셜 미디어 적용 사례

카카오톡 대화에서는 감정 분석 시스템이 메시지 톤을 읽어냅니다. “힘들다”, “좋아” 이런 단어랑 이모티콘까지 같이 분석하는 식이죠.

인스타그램은 댓글, 반응 데이터로 콘텐츠별 감정 반응을 수집합니다. 좋아요, 하트, 웃음 이모지 이런 게 다 긍정 감정 지표로 쓰이고요.

유튜브는 감정 클립 단위로 영상을 분석합니다. 댓글에 “웃겨”, “감동” 이런 말 나오면, 그 구간 감정 분류에 참고하죠.

트위터는 실시간 감정 분석으로 사회적 이슈 여론을 파악합니다. 해시태그랑 감정 표현이 주요 타겟이에요.

감정-목적 매핑과 콘텐츠 리프레임 전략

감정-목적 매핑은 감정 데이터를 행동 목표에 연결합니다. 슬픔이면 위로, 기쁨이면 공유 이런 식으로요.

넷플릭스는 시청자 감정 상태에 따라 다른 콘텐츠를 추천합니다. 스트레스 받는 사람한테는 코미디, 우울하면 따뜻한 드라마 식으로 제안하죠. 이거 은근 잘 맞아떨어질 때가 많아요.

후킹-리액션-공명 구조로 콘텐츠를 재구성합니다. 처음엔 관심 끌고, 그다음 감정 반응 유도, 마지막엔 공감대 형성. 이게 실제로 마케팅이나 미디어에서 많이 씁니다.

콘텐츠 단위 모듈화로 감정별 최적화 요소를 조합합니다. 디자인, 색상, 음악, 텍스트 등 감정 목표에 맞게 골라 쓰는 거죠.

스포티파이는 사용자의 감정 상태에 따라 플레이리스트를 자동 생성합니다. 운동할 땐 에너지 넘치는 곡, 쉬고 싶을 땐 잔잔한 음악을 추천하는 식이에요.

감정 분석 결과의 시각화 및 디자인 활용

감정 데이터를 잘 표현하려면 시각화 기법과 도구 선택이 꽤 중요합니다. 디자인 분야에서는 이런 시각화가 새로운 창작 방법론이 되기도 하고, 평가 모델로 효과를 검증하기도 하죠. 사실, 직접 만들어보면 생각보다 손이 많이 가긴 합니다.

감정 데이터 시각화 기법과 도구

저는 감정 분석 결과를 시각화할 때 여러 가지를 써봤어요. 히트맵은 감정 강도를 색으로 보여줘서, 한눈에 파악하기 좋습니다.

산점도는 서로 다른 감정 간의 관계를 시각화하는 데 좋아요. 예를 들어, x축은 기쁨, y축은 슬픔으로 해서 콘텐츠별 감정 패턴을 볼 수 있죠.

레이더 차트는 여러 감정을 한 번에 표현할 수 있어서 편리합니다. 분노, 기쁨, 슬픔, 놀람 이런 걸 축으로 해서 전체 감정 프로필을 그릴 수 있어요.

데이터 시각화 도구로는 D3.js랑 Tableau를 많이 씁니다. D3.js는 커스텀 시각화에 강하고, Tableau는 빠르게 프로토타입 만들 때 편해요. 둘 다 장단점이 뚜렷합니다.

디자인 및 미디어 아트 분야 적용

디자인 분야에서 감정 시각화는 창작 도구로도 꽤 쓸만합니다. 저는 사용자 반응 데이터를 실시간 시각화해서 인터랙티브 작품을 만들어본 적도 있어요.

색상 선택할 때 감정 데이터가 꽤 큰 역할을 합니다. 따뜻한 색은 긍정 감정, 차가운 색은 부정 감정 표현에 자주 쓰이고요.

시청각 요소 조합하면 훨씬 풍부한 표현이 가능합니다. 소리 높낮이나 시각 패턴을 감정 강도에 맞춰 바꾸기도 하고요.

미디어 아트에서는 참신성이랑 심미성 둘 다 중요하게 봅니다. 감정 데이터를 기반으로 한 생성 예술은 관객 반응에 따라 작품이 변하는 경우도 많아요. 이게 진짜 재밌는 부분이기도 하고요.

시각화 연구 및 평가 모델

앤드류 반데 모어랑 헬렌 퍼체이스가 제안한 삼각형 모델이 있는데, 이게 데이터, 시각화, 그리고 해석 사이의 관계를 설명한다고 한다. 사실 이 모델, 처음에는 좀 추상적으로 느껴지기도 했는데, 사용하다 보면 꽤 설득력이 있다.

사회학자 켐퍼는 감정 표현에서 문화적 맥락이 진짜 중요하다고 강조했다. 그래서 나도 이 부분에 꽂혀서, 각 문화권마다 감정 시각화가 어떻게 다를까 계속 들여다보고 있다.

경험적 접근은, 뭐랄까, 사용자 테스트를 직접 해보면서 시각화 효과를 재보는 방식이다. 나는 주로 아이트래킹이랑 설문조사를 같이 써서 데이터를 모으는 편인데, 이게 생각보다 손이 많이 간다.

발달적 접근은 시간이 지나면서 감정이 어떻게 변하는지 추적하는 거다. 연령대별로 감정 인식이 다르게 나타나는 것도 흥미로워서, 이걸 시각화로 표현해보려고 한다.

시각화 연구에서는 주관적 해석이랑 객관적 측정이 항상 맞부딪히는 것 같다. 예술과 연구 그 사이 어딘가에서, 새로운 평가 기준을 만들어보려고 계속 시도 중이다.

향후 과제와 발전 방향

자동 분류 시스템을 더 똑똑하게 만들려면, 부정적 감정 쪽 정밀도 높이고 데이터 편향도 좀 잡아야 한다. 그리고 요즘엔 다양한 플랫폼에서 돌아가야 하니까, 실시간 처리 성능도 신경 써야 할 것 같고.

부정적 감정 분류 고도화 및 데이터 편향 문제

부정적인 감정 분류가 진짜 어렵다. 분노, 슬픔, 실망… 이런 감정들이 말이나 행동으로 표현될 때 너무 비슷해서, 시스템이 잘 헷갈린다.

지금 시스템 정밀도를 보면, 긍정적 감정은 그럭저럭인데 부정적 감정에서 자꾸 떨어진다. 아무래도 학습 데이터에 부정적 감정 샘플이 충분하지 않아서 그런 것 같다.

그리고 데이터 편향도 골칫거리다. 특정 연령대나 성별 데이터가 많으면, 다른 그룹 감정은 제대로 분류 못하는 경우가 많다.

해결책으로는 이런 것들이 생각난다:

- 균형잡힌 데이터셋 만들기

- 세분화된 감정 라벨링 체계 도입

- 교차 검증 방식 좀 더 정교하게 하기

다채로운 콘텐츠와 플랫폼 적용 확대

콘텐츠 산업에서 요구하는 플랫폼이 점점 늘어나고 있다. 웹툰, 웹소설, 게임, 영상 콘텐츠까지… 요즘은 진짜 다양하다.

각 플랫폼마다 비정형 데이터 특성도 제각각이다. 예를 들어 웹툰은 이미지랑 텍스트가 섞여 있고, 게임은 사용자 행동 데이터까지 들어간다.

AI 활용 폭을 넓히려면, 각 플랫폼 특성을 반영한 모델이 꼭 필요하다. 그래서 멀티모달 학습 방식이 점점 더 중요해지는 것 같다.

적용 확대를 위해 내가 생각하는 전략은:

- 플랫폼별 특화 모델 개발

- API 표준화 작업 진행

- 실시간 데이터 연동 시스템 구축

뭔가 아직 갈 길이 멀긴 하지만, 이런 식으로 하나씩 해결해나가면 언젠가는 꽤 괜찮은 시스템이 나오지 않을까 싶다.

정확도 및 실시간 분류의 기술적 도전

정확도 높이기는 뭐, 늘 기본이자 끝없는 숙제 같다. 지금 분류 정확도가 85% 정도인데, 90% 이상은 돼야 좀 쓸 만하다고 할 수 있을 듯하다.

실시간 처리 쪽은, 솔직히 속도랑 정확도 둘 다 잡기가 꽤 어렵다. 사용자가 콘텐츠를 보는 그 순간 바로 감정 분석 결과가 떠야 한다는 게, 말처럼 쉽진 않다.

그리고 대용량 데이터 처리도 생각보다 골치 아픈 부분이다. 동시 접속자 수가 많아지면 시스템이 버벅거리는 경우가 자주 있다. 이거 좀 답답할 때가 많다.

기술적으로 뭘 개선해야 할지 정리해보면:

| 영역 | 현재 수준 | 목표 수준 |

|---|---|---|

| 분류 정확도 | 85% | 90% 이상 |

| 처리 속도 | 2초 | 0.5초 이내 |

| 동시 처리량 | 1,000건/분 | 5,000건/분 |

미래 전망 얘기하자면, 딥러닝 모델을 얼마나 가볍게 만드느냐가 관건인 것 같다. 엣지 컴퓨팅 환경에서도 빠르게 돌아가야 하니까, 이게 또 쉬운 일은 아니다.