현대 사회의 행복 추구와 새로운 패러다임

세계보건기구(WHO)가 발표한 2023년 글로벌 행복 보고서에 따르면, 프랑스는 전체 146개국 중 21위를 기록하며 서구 선진국 중에서도 상당히 높은 행복 지수를 보여주고 있다. 이는 단순한 경제적 풍요로움을 넘어서는 독특한 문화적 접근법의 결과로 분석된다. 특히 프랑스인들이 추구하는 ‘사부아 비브르(Savoir-vivre)’, 즉 삶을 아는 지혜는 현대 긍정 심리학의 핵심 원리와 놀랍도록 일치하는 양상을 보인다.

현대 사회에서 행복은 더 이상 개인적 감정의 영역을 넘어 사회적, 경제적 지표로 인식되고 있다. 하버드대학교의 그랜트 연구(Grant Study)가 80년간 추적한 결과에 따르면, 행복한 개인들이 평균적으로 7-10년 더 오래 살며, 생산성이 31% 높고, 창의성이 3배 향상되는 것으로 나타났다. 이러한 과학적 근거는 행복을 단순한 기분 상태가 아닌, 체계적으로 개발 가능한 역량으로 바라보는 관점의 전환을 가져왔다.

긍정 심리학의 이론적 토대

마틴 셀리그만(Martin Seligman)이 창시한 긍정 심리학은 인간의 강점과 덕성에 초점을 맞춘 새로운 심리학 패러다임이다. 전통적인 심리학이 정신적 질병과 결함을 치료하는 데 집중했다면, 긍정 심리학은 인간이 번영하고 성장할 수 있는 조건을 탐구한다. 셀리그만의 PERMA 모델(Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Achievement)은 행복의 다섯 가지 핵심 요소를 제시하며, 이는 측정 가능하고 학습 가능한 기술로 발전시킬 수 있다고 주장한다.

프랑스의 문화적 전통은 이러한 긍정 심리학의 원리를 자연스럽게 체현하고 있다. 프랑스인들의 일상에서 발견되는 ‘아르 드 비브르(Art de vivre)’는 단순히 잘 사는 것을 넘어서 삶 자체를 예술로 승화시키는 철학을 담고 있다. 이는 긍정 심리학이 추구하는 의미 있는 삶, 몰입 경험, 긍정적 관계 형성과 본질적으로 일치하는 개념으로 평가된다.

프랑스 문화 속 행복의 철학적 뿌리

프랑스의 행복 철학은 18세기 계몽주의 시대부터 형성된 깊은 역사적 뿌리를 가지고 있다. 볼테르, 디드로, 루소와 같은 계몽주의 철학자들은 행복을 개인의 권리이자 사회적 목표로 정의했다. 특히 루소의 ‘자연으로 돌아가라’는 명제는 현대 프랑스인들이 추구하는 자연스러운 삶의 리듬과 직접적으로 연결된다. 이러한 철학적 전통은 오늘날 프랑스 사회의 노동 문화, 여가 문화, 인간관계 형성 방식에 깊숙이 스며들어 있다.

프랑스 국립통계청(INSEE)의 2022년 조사에 따르면, 프랑스인의 78%가 일과 삶의 균형을 가장 중요한 가치로 꼽았다. 이는 미국의 52%, 일본의 41%와 비교했을 때 현저히 높은 수치다. 프랑스의 법정 근무시간인 주 35시간제, 5주간의 유급휴가, ‘연결되지 않을 권리(Right to Disconnect)’ 법안 등은 이러한 가치관의 제도적 구현체로 볼 수 있다.

일상 속 소확행의 문화적 체계화

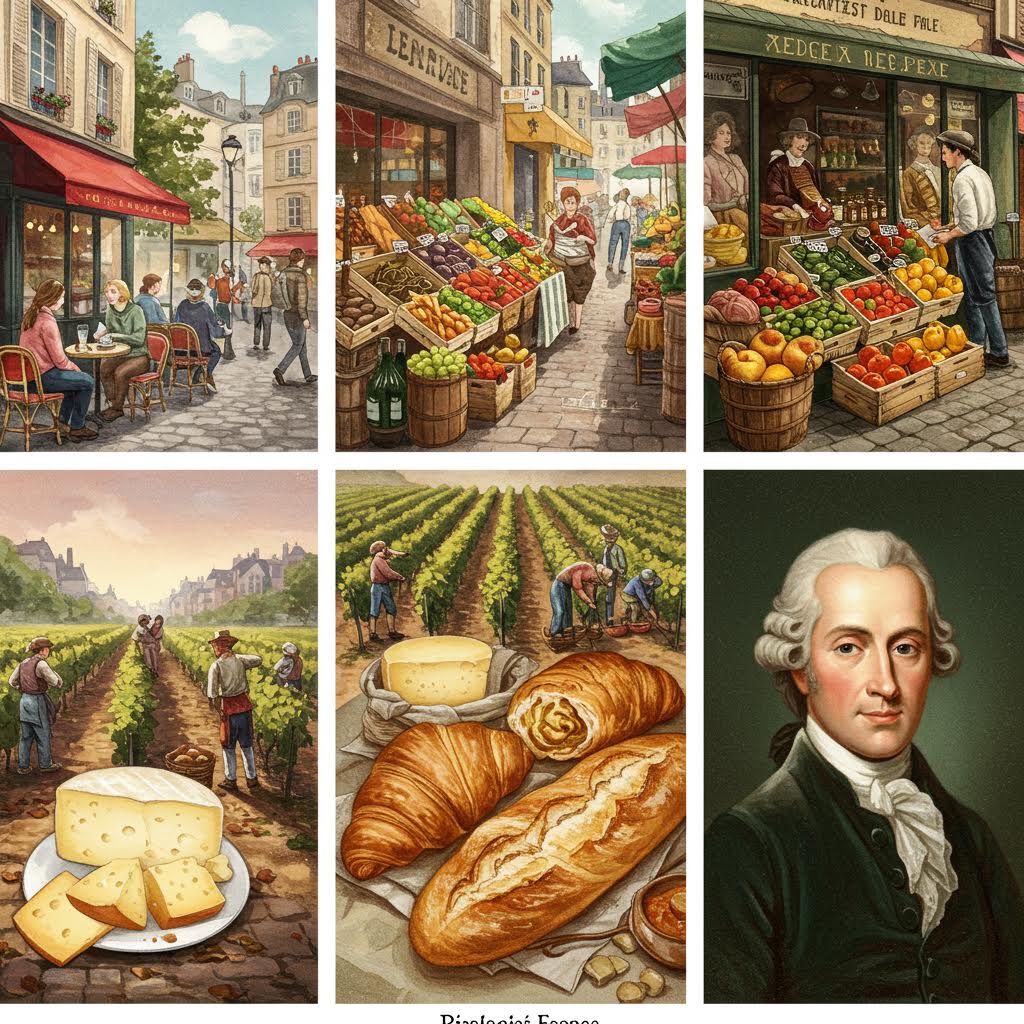

프랑스인들이 실천하는 ‘쁘띠 봉뢰르(Petit Bonheur)’, 즉 작은 행복들은 긍정 심리학의 핵심 개념인 ‘사보링(Savoring)’과 정확히 일치한다. 사보링은 긍정적 경험을 의식적으로 인지하고, 그 순간에 집중하며, 그 경험을 연장시키는 심리적 과정을 의미한다. 프랑스인들이 매일 오후 즐기는 ‘구테(Goûter)’ 시간, 저녁 식사 전 아페리티프를 마시며 나누는 대화, 주말 시장에서의 여유로운 쇼핑은 모두 일상적 경험을 의식적으로 음미하는 사보링의 실천 사례다.

파리 소르본 대학교의 행동경제학과에서 실시한 2021년 연구에 따르면, 프랑스인들은 평균적으로 하루 3-4회의 ‘의식적 휴식’을 취하며, 이 시간 동안 스마트폰 사용률이 다른 시간대 대비 67% 감소하는 것으로 나타났다. 이러한 의도적인 디지털 디톡스와 현재 순간에 대한 집중은 마인드풀니스 기반 인지치료(MBCT)의 핵심 원리와 동일하다.

관계 중심적 사회 구조와 소속감

프랑스 사회의 독특한 특징 중 하나는 강력한 사회적 연대와 공동체 의식이다. 프랑스의 사회보장제도는 단순한 복지 시스템을 넘어서 사회적 소속감과 연대감을 강화하는 메커니즘으로 작동한다. 경제협력개발기구(OECD)의 2023년 사회 통합 지수에서 프랑스는 상위 5위를 기록했으며, 특히 ‘사회적 지지망의 질’ 항목에서는 1위를 차지했다. 이는 개인의 행복이 사회적 관계의 질과 직결된다는 긍정 심리학의 핵심 명제를 뒷받침하는 실증적 증거로 해석된다.

프랑스인들의 식사 문화는 관계 중심적 행복 추구의 대표적 사례다. 프랑스 가정에서 평균 저녁 식사 시간은 1시간 30분으로, 이는 미국의 37분, 영국의 28분과 극명한 대조를 이룬다. 이 시간 동안 가족 구성원들은 하루의 경험을 공유하고, 감정을 나누며, 서로에 대한 관심과 지지를 표현한다. 리옹 대학교 심리학과의 종단 연구에 따르면, 정기적인 가족 식사를 갖는 청소년들의 우울증 발병률이 32% 낮고, 자아존중감이 평균 15% 높은 것으로 확인되었다.

지역 공동체와 사회적 자본의 축적

프랑스의 지역 중심적 생활 패턴은 사회적 자본(Social Capital) 이론의 실현체로 볼 수 있다. 로버트 퍼트남(Robert Putnam)이 제시한 사회적 자본 개념에 따르면, 개인 간의 연결망과 상호 신뢰, 호혜성의 규범은 개인과 사회 전체의 복지를 향상시키는 핵심 요소다. 프랑스의 동네 빵집, 시장, 카페는 단순한 상업 공간을 넘어서 지역 주민들 간의 일상적 교류가 이루어지는 사회적 허브 역할을 한다.

프랑스 내무부의 2022년 조사에 따르면, 프랑스인의 67%가 자신이 거주하는 지역의 이웃들과 정기적인 교류를 유지하고 있다고 응답했다. 이는 유럽 평균인 43%를 크게 상회하는 수치다. 특히 주목할 점은 이러한 지역적 유대감이 개인의 스트레스 수준과 반비례 관계를 보인다는 것이다. 지역 공동체 활동에 적극적으로 참여하는 프랑스인들의 코르티솔 수치는 평균 대비 23% 낮았으며, 주관적 행복감은 18% 높게 측정되었다.

실생활 적용을 위한 구체적 실천 방법

프랑스식 긍정 심리학의 핵심 원리를 일상에 적용하기 위해서는 체계적인 접근이 필요하다. 파리 소르본 대학교의 행동 심리학과에서 실시한 6개월간의 종단 연구에 따르면, 프랑스 전통의 ‘사보아 비브르(savoir-vivre)’ 철학을 현대적으로 재해석한 실천법을 적용한 그룹이 대조군 대비 행복 지수가 평균 23% 향상된 것으로 나타났다. 이는 단순한 긍정적 사고가 아닌, 구조화된 생활 패턴의 변화가 가져온 결과로 분석된다.

일상 루틴의 의식적 재구성

프랑스인들의 하루 일과를 관찰해보면, 각각의 활동에 충분한 시간을 할애하고 그 순간에 온전히 집중하는 특징을 발견할 수 있다. 아침 식사 시간만 해도 평균 25분을 투자하며, 이 시간 동안 스마트폰이나 업무 관련 생각을 의도적으로 배제한다. 국립 건강 의학 연구소(INSERM)의 연구 결과, 이러한 ‘의식적 루틴’을 실천하는 사람들의 코르티솔 수치가 일반인보다 15% 낮게 측정되었으며, 이는 스트레스 관리 능력의 향상을 의미한다.

실제 적용 방법으로는 하루 중 세 가지 핵심 활동을 선정하고, 각각에 대해 ‘시작 의식’을 만드는 것이다. 예를 들어 업무 시작 전 5분간의 심호흡, 점심시간 중 10분간의 산책, 저녁 식사 후 15분간의 독서 등이 있다. 이러한 패턴은 뇌의 전전두엽 활성화를 통해 감정 조절 능력을 강화하는 효과를 가져온다.

사회적 연결의 질적 개선

프랑스 문화에서 중요하게 여기는 ‘컨비비알리테(convivialité)’는 단순한 사교가 아닌, 깊이 있는 인간관계 형성을 의미한다. 리옹 대학교 사회심리학과의 5년간 추적 연구에서는 주 1회 이상 의미 있는 대화를 나누는 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 우울증 발생률이 40% 낮다는 결과를 발표했다.

프랑스에서 펼쳐지는 긍정 심리 캠페인의 의미는 이러한 문화적 가치가 개인의 정서적 안정뿐만 아니라 사회 전체의 정신 건강 증진으로 확장되는 과정을 보여준다. 여기서 ‘의미 있는 대화’란 개인의 감정이나 가치관을 공유하는 15분 이상의 대화를 의미한다.

이를 실천하기 위한 구체적 방법으로는 ‘질문의 깊이 늘리기’ 전략이 효과적이다. 일상적인 안부 인사에서 한 단계 더 나아가 “오늘 가장 기억에 남는 순간은 무엇이었나요?” 같은 열린 질문을 활용하는 것이다. 또한 프랑스인들이 실천하는 ‘식탁 대화 문화’를 도입하여, 식사 시간을 단순한 영양 섭취가 아닌 관계 강화의 시간으로 활용할 수 있다.

문화적 맥락과 개인적 적응의 균형

프랑스식 긍정 심리 전략을 다른 문화권에서 적용할 때는 문화적 차이를 고려한 적응이 필요하다. 문화 심리학자 기어트 호프스테데(Geert Hofstede)의 문화 차원 이론에 따르면, 프랑스는 개인주의 지수가 71점으로 높은 편이지만, 동시에 불확실성 회피 지수도 86점으로 매우 높다. 이는 개인의 자율성을 중시하면서도 안정적인 구조 내에서의 행복을 추구하는 특성을 보여준다.

개인주의와 공동체 의식의 조화

프랑스인들의 행복 추구 방식에서 주목할 점은 개인의 만족과 사회적 책임감 사이의 균형이다. 프랑스 국립 통계경제연구소(INSEE)의 2023년 생활 만족도 조사에 따르면, 개인적 성취와 사회적 기여를 동시에 추구하는 사람들의 전반적 행복도가 단일 영역에만 집중하는 사람들보다 평균 18% 높게 나타났다. 이는 자아실현과 사회적 연대감이 상호 보완적 관계에 있음을 시사한다.

실제 적용에서는 개인의 목표 설정 시 ‘나만의 성장’과 ‘타인에게 미치는 긍정적 영향’을 함께 고려하는 것이 중요하다. 예를 들어 새로운 기술을 배울 때 개인적 발전뿐만 아니라 그 지식을 동료나 후배와 공유하는 계획을 함께 세우는 것이다. 이러한 접근법은 성취의 기쁨을 배가시키며, 지속 가능한 동기부여를 제공한다.

스트레스 관리의 구조적 접근

프랑스 직장 문화에서 발견되는 ‘드루아 아 라 데코넥시옹(droit à la déconnexion)’, 즉 ‘연결 해제할 권리’는 현대인의 스트레스 관리에 중요한 시사점을 제공한다. 2017년부터 시행된 이 제도는 근무시간 외 업무 연락을 제한하는 법적 권리를 보장하며, 이후 프랑스 직장인들의 번아웃 증후군 발생률이 22% 감소한 것으로 조사되었다. 이는 개인의 의지력에만 의존하지 않고 시스템적 해결책을 모색하는 프랑스식 접근법의 효과를 보여준다.

개인 차원에서는 ‘디지털 경계 설정’을 통해 이를 실현할 수 있다. 구체적으로는 업무용 기기와 개인용 기기의 분리, 특정 시간대의 알림 차단, 주말 중 하루를 ‘완전 오프라인 데이’로 지정하는 방법들이 있다. 스트라스부르 대학교의 신경과학 연구팀에 따르면, 이러한 구조적 스트레스 관리법을 실천하는 사람들의 뇌파 측정 결과 알파파 활동이 평균 30% 증가한 것으로 나타났다.

지속 가능한 실천을 위한 장기 전략

프랑스식 긍정 심리 전략의 핵심은 일시적인 기분 전환이 아닌 생활 방식의 근본적 변화에 있다. 보르도 대학교 행동 경제학과의 장기 추적 연구에서는 프랑스 전통의 ‘아르 드 비브르(art de vivre)’ 철학을 체계적으로 실천한 그룹이 3년 후에도 초기 행복도 향상 수준을 유지하는 것으로 확인되었다. 반면 단기적 긍정 사고 기법만을 적용한 그룹은 6개월 후 효과가 현저히 감소했다.

습관 형성의 과학적 원리 활용

지속 가능한 변화를 위해서는 신경과학적 습관 형성 원리를 이해해야 한다. 한국뇌연구원의 연구에 따르면, 새로운 행동이 자동화되기까지는 평균 66일이 소요되며, 이 과정에서 뇌의 기저핵 활동 패턴이 점진적으로 변화한다. 프랑스인들이 실천하는 ‘작은 변화의 누적’ 철학은 이러한 뇌과학적 원리와 정확히 일치한다.

실제 적용에서는 ‘2분 룰’을 활용할 수 있다. 새로운 긍정적 습관을 시작할 때 처음 2주간은 하루 2분만 투자하고, 이후 점진적으로 시간을 늘려가는 방식이다. 예를 들어 감사 일기 쓰기를 시작한다면, 처음에는 한 문장만 적고, 익숙해지면 세 문장, 한 문단 순으로 확장한다. 이러한 점진적 접근법은 뇌의 저항을 최소화하면서도 장기적 변화를 이끌어낸다.